老凡蹲在巷子口的老槐树下,指尖捻着片枯了的叶。秋风卷着它打了个旋,落在脚边那瓶喝了一半的西凤酒旁。瓶身上的标签皱巴巴的,像他此刻揉不展的眉——这酒,小时候偷尝过一口,辣得直吐舌头,那时总觉得,世上再没有比酒更难咽的东西了。

那时的快乐多简单。裤兜里揣着五块钱,能在供销社转上半晌:买块水果糖,含在嘴里能甜一下午;或者挑张印着孙悟空的画片,和巷子里的娃们蹲在墙根下比谁的更威风。父亲总说他“没心没肺”,吃饭时端着粗瓷碗,能对着院子里的蚂蚁笑出声。哪懂什么烦恼?天塌下来,有父母的肩膀顶着;日子苦了,有母亲蒸的槐花馍香着。

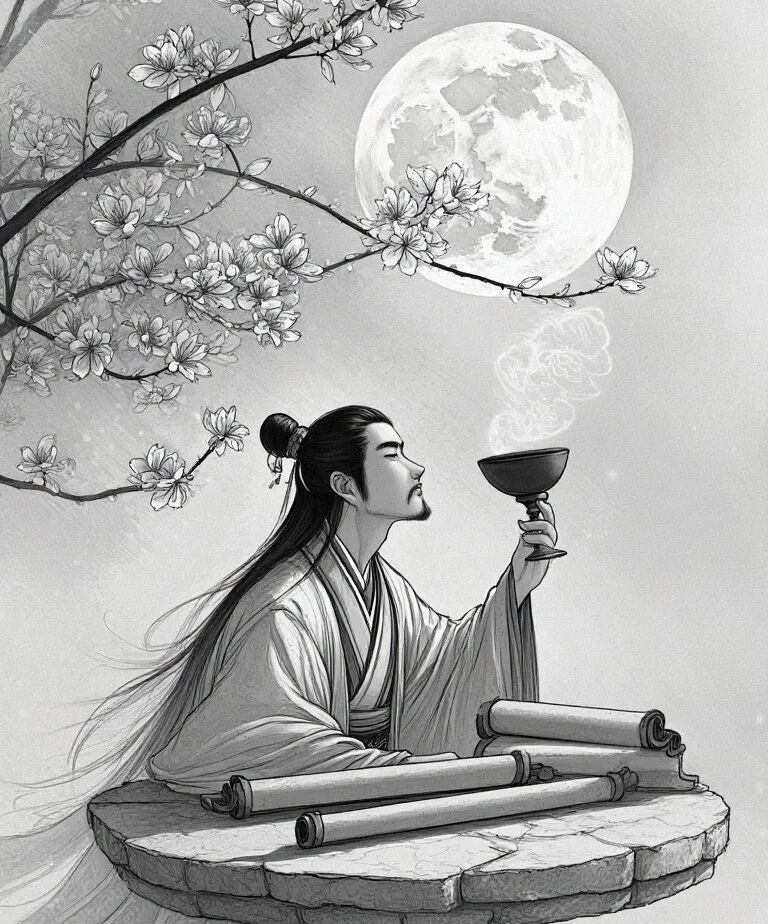

第一次觉得酒“甜”,是在三十岁那年。生意赔了本,债主堵在门口,他攥着仅剩的几十块钱,在夜市摊买了瓶最便宜的酒。就着冷风灌下去,喉头火烧火燎的,可心里的疼竟真的轻了些。那晚他蹲在桥洞下,看河水黑沉沉地流,忽然想起小时候父亲喝酒时说的“酒是解乏的药”——原来这药,长大后才懂它的滋味。

如今巷子里的老槐树还在,只是一起蹲墙根的伙计们,有的开上了小轿车,有的在城里买了带阳台的房。老凡还是骑着那辆叮当作响的自行车,车筐里时常装着瓶酒。有人笑他“没出息”,他也不恼,拧开瓶盖抿一口,酒液滑过喉咙,带着点回甘。小时候以为钱是万能的,有了钱就能买一整袋水果糖,就能让父母不再起早贪黑;长大后才发现,钱这东西,像个调皮的娃,你越追,它跑得越远,反倒把日子搅得鸡飞狗跳。

前几日整理旧物,翻出张泛黄的奖状,是小学时得的“三好学生”。那时的梦想写在奖状背面:“长大了要当科学家,给爸妈买大房子。”老凡对着那行歪扭的字笑出了声,眼眶却有点热。心里想:“我是来爽的,我不是来得奖的”。现实哪次不是抡圆了巴掌?可他是陕西娃,骨子里带着股犟劲——你咋?想咋?能把我咋?大不了再灌口酒,第二天太阳出来,该蹬车蹬车,该干活干活。

暮色漫上来时,他把空酒瓶塞进车筐。自行车碾过落叶,发出沙沙的响,像小时候母亲哼的歌谣。晚风里飘着隔壁面馆的香味,老凡摸了摸口袋,还有几张零钱。他想,今晚不喝酒了,买碗油泼面,多加辣子蒜,就像小时候那样,吃得满头大汗,心里却亮堂堂的闪。

原来小时候的烦恼,是怕糖吃完了;长大后的烦恼,是怕日子苦透了。可再苦的日子,总有些甜藏着:比如一口烈酒后的暖,比如想起母亲时的软,比如摔了跤还能笑着爬起来的犟。老凡蹬着车往家走,影子被路灯拉得老长,像个踉跄却不肯弯腰的少年。(秦岭热线副总编吴峰推荐)

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论